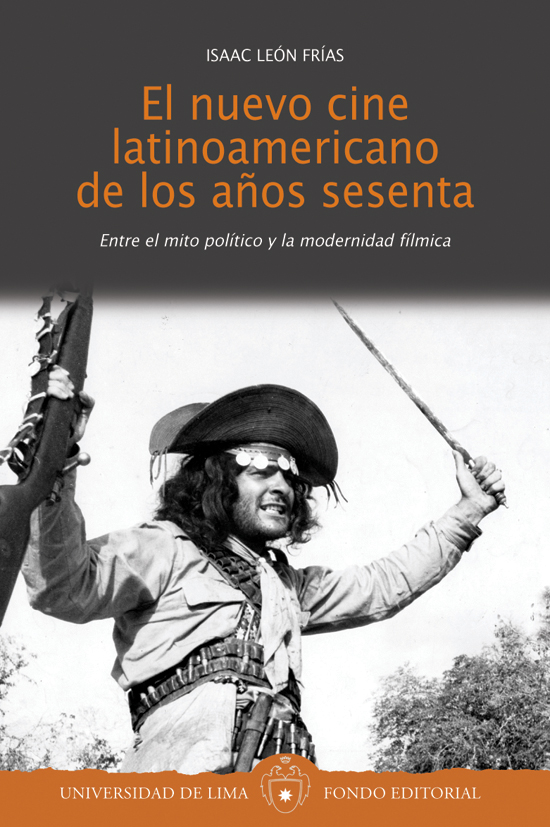

En el 2013 se ha publicado varios libros de cine en el Perú, eso también forma parte del desarrollo de nuestra cinematografía y vamos a comentarlos. Uno de ellos es El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito político y la modernidad fílmica, escrito por el crítico, investigador y docente Isaac León Frías y editado por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima.

Se trata de una publicación ambiciosa, erudita y puntillosa, con cerca de 200 títulos de bibliografía y más de 500 películas mencionadas en 474 páginas, que ya se ha convertido en una imprescindible fuente de consulta para quienes tengan interés cinéfilo o profesional en la historia del cine de América Latina.

Su principal virtud es, previo despliegue de antecedentes, rescatar la atmósfera del periodo estudiado –casi una reconstrucción de época–, sumergiéndose en los años ’60 y ’70 en medio de gran información, que brinda suficiente contexto para evaluar y sopesar los argumentos del autor, revisando y citando investigaciones y aproximaciones de diverso calibre de colegas de diferentes países e idiomas, entre los que sobresale el brasileño Paulo Antonio Paranaguá (Tradición y modernidad en el cine de América Latina, 2003).

Destaca el esfuerzo de León Frías por recuperar del olvido a algunos realizadores que fueron eclipsados por los mayores referentes del Nuevo Cine Latinoamericano, es decir, por quienes en su momento lideraron el proceso, por lo plasmado en las pantallas, páginas, ponencias, declaraciones y acciones internas, y que luego en la mirada retrospectiva siguieron siendo los nombres más representativos (Solanas, Getino, Gleyzer, Gutiérrez Alea, Santiago Álvarez, Rocha, Hirszman, Pereira Dos Santos, De Andrade, Diegues, Guerra, Guzmán, Sanjinés, Handler, Carlos Álvarez, etc.). Es el caso del documentalista argentino Jorge Prelorán, contemporáneo más neutro políticamente que quedó fuera de los grupos de cineastas de su país que protagonizaron la movida.

Otro acierto es subrayar el corte del cine cubano anterior a 1959 –año del triunfo de la Revolución–, que dejó de exhibirlo y referirlo, y buscó desconocerlo, ignorarlo y prácticamente borrarlo de la memoria, en medio del entusiasmo de la coyuntura por refundar todo en Cuba: cine, arte, cultura, historia, política. Es verdad que en América Latina y el mundo –y en el Perú aún lejos de lo necesario para fortalecer la política pública cinematográfica y en particular la conservación del patrimonio audiovisual– es relativamente muy reciente la comprensión de valorar en su exacta dimensión la riqueza de esa herencia histórica, artística y cultural, pero de todas maneras no justifica, independientemente de la calidad fílmica, aquel sistemático maltrato a obras, autores y la cinematografía cubana.

El Nuevo Cine Latinoamericano fue el nombre que se utilizó para denominar el fenómeno ocurrido en varias cinematografías latinoamericanas en un periodo aproximadamente ubicado entre principios de los años ’60 y mediados de los ’70, que las renovó a partir de una mayor toma de conciencia de cineastas y agentes afines de la realidad social nacional y continental en las que se desarrollaban, que dieron lugar a diferentes expresiones cinematográficas con alto grado de militancia política y ruptura expresiva respecto de la producción anterior de cada país. Esas cinematografías fueron principalmente, en distinto nivel de envergadura, las de Argentina, Brasil, Cuba, Chile, México, Bolivia, Colombia y Uruguay, sin que el Perú tuviera mayor vinculación.

León Frías plantea que este proceso nunca constituyó un movimiento propiamente dicho, es decir por lo menos medianamente coherente, y que con el fin de sostener su existencia y repercusión regional e internacional y alargarlas históricamente, fue presentado así por sus artífices de modo ciertamente artificial, por motivaciones políticas, apelando al fervor militante, usando mecanismos de marketing político y excediendo sus aparentes límites temporales, obviando desemejanzas e incluso potenciales contrastes y contradicciones, como las que había naturalmente, por ejemplo, entre el brasileño Cinema Novo, que esencialmente releía tradiciones populares con estética y conceptualización exigentes pretendiendo que su público masivo las hiciera suyas y propiciara la industrialización de su cine, y el argentino Grupo Cine Liberación, que tanto anteponía la política que podía destinar parte de su producción a espacios ajenos a la comunidad cinematográfica y las salas de cine, concretamente sedes de partidos políticos, sindicatos, asociaciones civiles y cualquier lugar premunido de clandestinidad en los que una audiencia exclusiva, representativa y convencida de determinados ideales, apreciaba material fílmico cual práctica formativa y capacitadora para enfrentar al sistema político reinante y la consecuente represión que implementaba.

Creo que era imposible que unas realidades tan apremiantes y exaltantes a la vez que se vivieron esa época en América Latina, que calaron en cineastas jóvenes que no tenían la voluntad de hacer películas que no las convirtieran en insumos y objetos de tratamiento diferenciado y enfático, permitieran que esa suerte de red subcontinental de militantes audiovisuales lograra un perfil colectivo totalmente afinado y unitario. En un marco de persecución oficial y resistencia contracultural, aparte de los excesos de radicalización que seguramente ocurrieron como en cualquier proyecto de este tipo, lo valioso era justamente la heterogeneidad, que abarcaba desde la vertiginosa Revolución Cubana hecha gobierno –en los albores de un régimen que se haría interminable, al parecer–, hasta la breve experiencia chilena que pasó del prometedor contexto del gobierno de Salvador Allende a la desoladora barbarie del pinochetismo.

Y en medio de ese abanico había un común denominador: el deseo de hacer un cine distinto al que se había hecho en cada país, de mayor contacto y correlato con la vida real y a menudo con más fuerza expresiva. Pienso que cumplir ese objetivo, aunque durara sólo unos años, ya era meritorio logro. Imagínense añadirle al combate de dictaduras militares –o al sistema recién depuesto en el caso cubano– y batallar con las carencias del cine latinoamericano de hace unos cincuenta años, cuando el digital facilitador de hoy era una auténtica utopía, que los y las cineastas, dependientes de sus contextos políticos y culturales, tenían igualmente que ser plenamente armonizables y equivalentes en sus más puntuales procedimientos y miradas al rol del autor, la obra, la cultura, la política y el poder. Ciertamente, la labor era titánica y dio lo que podía dar.

Sobre el empleo del marketing, y además político, sin duda alguna es un elemento inevitable en todo ambicioso proyecto social y que, como fue el caso del Nuevo Cine Latinoamericano –que llegó a crear con ese nombre un emblemático festival con sede en La Habana hace más de 35 años–, necesita especialmente de la identificación y el apoyo de un público si no masivo, por lo menos numeroso, con cuota de mística que refuerce su legitimidad. Por poner el ejemplo de un autor totalmente disímil, el marketing ayudó a consolidar el mito de Alfred Hitchcock, el mago del suspenso de los sorprendentes giros narrativos y divertidos cameos, la también inquietante serie de TV que presentaba flemáticamente, la negativa al ingreso a las proyecciones de Psicosis luego de haber empezado y el ruego a sus fanáticos de no revelar datos claves. O «Más estrellas que en el cielo», lema MGM.

Si el marketing es práctica comercial universalmente extendida –que precisamente evoluciona significativamente en los años 70–, permanente y excesiva, y en cine encuentra su paroxismo en Hollywood, con una omnipresencia diaria que penetra en el imaginario colectivo de miles de millones de espectadores, ¿cómo no iban a poder cineastas de América Latina hacer algo de marketing para fortalecer la vigencia del fenómeno que, finalmente, generó un conjunto de buenas películas, enriqueció el acervo cinematográfico y cultural de América Latina y la Historia del Cine? La compleja dinámica de la cinematografía, artística, industrial e identitaria, contempla combinar criterios y lógicas para favorecer su desarrollo más integral y amplio, por lo que no tiene mucho sentido cuestionar medio siglo después esos procedimientos que ayudaron a visibilizar más el Nuevo Cine Latinoamericano de la época y dejar un legado para las siguientes generaciones del cine en nuestra región. En todo caso, lo que sí puede sostenerse es que esas cintas, a la vez que no siempre eran precisamente refractarias al sistema de producción hegemónica, aplicaban mecanismos y estilos de difusión similares a los de la industria fílmica que proclamaban rechazar, adaptándolos a sus discursos, perfiles y necesidades.

![[Netflix] «Adolescencia»: la edad difícil en tiempo real](https://cdn.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2025/03/adolescence-2025-950x534.jpg)

Deja una respuesta